| �@ |

|

|||

| �@ | ��547-0003�@���s����������T���ڂP�P�ԂR�P�� | |||

| �@ | �yT E L�z 06-6791-1343 �ye-mail�z y@yoshiharakensetu.com | �y�i���ۏ̍��ۋK�i�z | ||

| �@ | �yF A X�z 06-6791-1389 �yU R L�z http://www.yoshiharakensetu.com/ | ISO9001 �sMSA-QS-999�t | ||

| �@ |

| �@ |

|

|||

| �@ | ��547-0003�@���s����������T���ڂP�P�ԂR�P�� | |||

| �@ | �yT E L�z 06-6791-1343 �ye-mail�z y@yoshiharakensetu.com | �y�i���ۏ̍��ۋK�i�z | ||

| �@ | �yF A X�z 06-6791-1389 �yU R L�z http://www.yoshiharakensetu.com/ | ISO9001 �sMSA-QS-999�t | ||

| �@ |

| �� ��̂ЂƂ育�� ���� |

| �@ |

| �@ |

|

�@ | �@ | ||

| �@ | ��̂ЂƂ育�� |

�o�b�N�i���o�[ |

�@ | ||

| �@ | 2018�N | �@ | �@ | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�v | 2018�N 5�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�V�̏K���v | 2018�N 4�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�l��100�N����v�ܖ؊��V�� | 2018�N 3�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u���E�l�p�[���E�g���b�L���O�v | 2018�N 2�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u �l�p�[���E�g���b�L���O�v | 2018�N 1�� | �@ | |

| �@ | 2017�N | ���u�ݏˎR�^�ώ�����ƥ���v | 2017�N12�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u���ꂩ��Ȃ��Ȃ�E�Ƃͥ���v | 2017�N11�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u���ꂩ��̃h���[���̊����v | 2017�N10�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�܂��e�F������v | 2017�N 9�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u���E������Y�E���"���{�����h�����̑���C�v | 2017�N 8�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�v���t�F�b�V���i���E�d���̗��V�v�����ʐ^�ƁE�⍇���� | 2017�N 7�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�������̎O�S�N�v��c ��O | 2017�N 6�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�ΐ�m�u(�ˎR����)���W���]���N�֣�v | 2017�N 5�� | �@ | |

| �@ | �@ |

���u�S�؍[�ǁE�]�����̗\�h�ƍŐV�����v ���{�����l�a�Z���^�[�@���_�����E�@����i��喼�_�����j�v |

2017�N 4�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�D�c��V���v��V�O���N�v | 2017�N 3�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�Ɋ��n�E��Ɍ��z�W�v | 2017�N 2�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�l�����R�{�ɐ�����`��������ڕW�ݒ�`�v����P�Y�� | 2017�N 1�� | �@ | |

| �@ | 2016�N | ���u���̗́g�����g�`�`���̗́h�v | 2016�N12�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u���R��ϋL�O�ق�K�˂āv | 2016�N11�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u���捻�u�E���̔��p�فv | 2016�N10�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�m��ꂴ��픚�ĕ��`�L���̕�W�͌��`�v | 2016�N 9�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�o�����T�T�N�v | 2016�N 8�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u���z�n�O�@���炽�Șf���@�m�`�r�`���P�Q�W�S�m�F�v | 2016�N 7�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�}�o�ف@�ԍ◣�{�v��ʌ��J�n�܂� | 2016�N 6�� | �@ | |

| �@ | �@ |

���͓c�����E����w�����ɂ���u�� �u���ɒÔg��������H�v �ƃp�l���f�B�X�f�B�X�V���� |

2016�N 5�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�^�c�K���Ƒ��̐w�`���̓`���̉R�E���`�v����V��t�ْ��@�k��@�� | 2016�N 4�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�g���R�Ƌ��{���i�a�̎R���j�̗F�D�v | 2016�N 3�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u�����̈�ÃC�m�x�[�V�����|�Ő�[��������n�Ƃցv | 2016�N 2�� | �@ | |

| �@ | �@ | ���u���o�c�S�搶�Ɓw�_��Ǝ��x�v | 2016�N 1�� | �@ | |

| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |

| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |

| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |

���ӌ��E�����z�͂�����ւ��肢���܂��B�@y@yoshiharakensetu.com

�@

|

����ЂƂ育��

���m�g�j���h���u���Ăv�� |

| �@ |

NHK���h���u���Ăv���A���悢��ŏI�̌����}�����B����i�R���P�Q���j�́A ���a�P�S�N�A�G���^�c�E�A�`���R�i�h���}�ł́A�L�[�X�A�A�T���̖��j�̃R���r���������A ��n�̈Ԗ�c�̈���Ƃ��Ċ���V�[���ł������B�����A���܂��S�N�O�̂��� �ł���B �u���Ăv�̎�l���g�����Ă�h�́A���݂̋g�{���Ƃ̑n���ҁg�g�{�����h���� �ŁA�悭���̂Łu����v�ƌ���ꂽ�炵���B�i���G���A�ł́A����˂̈ӂŎg�� ��Ă����B�j �g�Ă�h������l��S�����A������x���鑧�q�A�ꖱ�A�Y���ɑ��k����ɔ\ �i�����ꐶ�F���݂̍�}��_����O���[�v�̑n�Ǝҏ��ш�O���E��ネ�[�^���[ �N���u�̃`���^�[�����o�[�j�Ƃ̊����������B �R���ōŏI����}����Ƃ̂��Ƃ��邪�A���a���N�܂ł̋g�{���Ƃ�`�����̂��낤���B �i�R���P�Q�����݁j �ŏI��̂R���R�P���́A����E���ňꎞ���U�����g�������h���A�I����}���� ���݂̕���ōēx�����̍Â����E�E�E�B �@

�i�́A������A�G���^�c�͓����A�A�`���R�͊��̎������ŁA��x�R���r�����������E�E�E

|

�@

|

����ЂƂ育��

���u�V�̏K���v�� |

| �@ |

�X�e�B�[�u���E�q�E�R���B�[���u7�̏K���v�̍u�����A"7�̏K���Ől�ԗ͂͌���ł���" �Ƃ̕\��Ŏn�܂����B�킩��₷���������Ӗ��ŁA�u�܂ł킩��g7�̏K���h�v�� �̗p���Ȃ���E�E�E�B ����7�̏K�����A�����Œb���āA���X�K���Â���E�E�E�B �P�|�����������i��́j�ӔC�����B 2�|�v���`���i�M�O���j 3�|�ŗD�掖����D�� 4�|�������v�i������j 5�|����̘b�� 6�|�V�i�W�[�i����j���ʂ����o�� 7�|1�`6����́A���_�A�m���A�Љ�E����֘A�Â��Ď��s �s���̃A�h�o�C�X �P�|�����������i��́j�ӔC�����B �E�������ς�肽���A �@ �E �����́A�A�h�o�C�X������܂������i�����ɕԎ������Ȃ��j �@ �E ��̐��\�����̑I���̌��ʁA�s���ӔC�A DO my best 2�|�v���`���i�M�O���j �E�I����`�����Ƃ���n�߂� �E�S�Ă̂��͓̂�x������ �E�l���̋r�{����遁���o�A�z���́A�ǐS �E�u���i�C�����i�c�j���A 3�|�ŗD�掖����D�� �E�������Ƃɐ����i�l�A��Г��j �E�ً}�ŏd�v�Ȏ��A�ً}�����d�v�łȂ����ƁA �E�ً}�łȂ����d�v�Ȃ��ƁA�ً}�ł��d�v�ł��Ȃ����Ƃ��A�S�e�̕\�ɂ��āE�E�E�B �Ȃ�ǂ̂悤�ɐl�Ɛڂ����炢�����H�E�E�E 4�|�������v�i������j�\�uwin win�v�����I�ɁA�o���Ƀv���X�ɂȂ�悤 5�|����̘b�� �E������ 6�|�V�i�W�[�i����j���ʂ����o�� �E����Ƃ́u�Ⴂ�v�d�A�ًƎ�𗬁E�E�E �E1����1���A�R�ɂ��S�ɂ� 7�|1�`6����́A���_�I�Ɏ��s�i�����z�z�����������j �E1�`3�͊�b�A4�`6�͎Љ�ł̎�i�i�c�[���j �E�������g���i�n�������j���߂̊�����i���́A���_�A�m���A�Љ�E��̃��j���[�A���j �u�t�̒����m�����́A �u���N���ƂɁA�������Đ����x�������E�E�E�v�ƒ��߂�����ꂽ�B ���N���u�̎��m�Ƃ������ƂŁA������T�O�����̏o�Ȏ҂́A��R�O���������o�[�̂��q���A ���Ə��̐E���̕��X�ł���A��ϓ��e�̔Z���Q���Ԃ̍u���ł������B �����A�X�e�B�[�u���E�q�E�R���B�[���u7�̏K���v�ړǂ��Ƃ͂Ȃ����A�ȑO������ �u�v���W�f���g�v�Łg�u�V�̏K���v�R���B�[���m�u�r��a�C���Βk�I�^�����ޏT���h��A �u7�̏K���v����{�ɏЉ���W�F�[���X�E�X�L�i�[���́u������9�X�e�b�v�v�̍u���A�����A �b�c�������������A�������Г��ŋ��L����悤�ɂ��Ă����̂ł킩��₷�������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2018-4-1 �@�x.�x�n�r�g�h�g�`�q�` �@

�i�����m�ꎁ�̓��u���O2014-11�u�H�̏㋉���C���v���j |

||||

�@

|

����ЂƂ育��

���u�l��100�N����v �ܖ� ���V���� |

| �@ |

�N���̖����V���E�[���Ɂu�ܖ؊��V�ɕ����v�̌��o�����B�u�S�ΐl������q���g�v �i���o�v���~�A���V���[�Y�j�����s���ꂽ��ƁE�ܖ؊��V�i�W�T�j���ւ̃C���^�r���[ �̖͗l���f�ڂ���Ă����B �i�o�u�������̊�@�̒��ŏ����ꂽ�u������q���g�v�̓~���I���Z���\���L�^����B�j 100�ΐl������q���g�� �X�O��@���s���̋L���ɗV�ԁi�͕̂s���R�ł��A�|�����ϑz�͂Ŏ�����Ċy���ށj �W�O��@������݂��̂Ď��R�Ɂi���͂Ɍ}�������A�I�R�Ɛ�����j �V�O��@����r���̋u���y���ށi���͂̕�[�j �U�O��@���������Z�b�g���� �T�O��@���R�̐l�����ފo��� �u�����ɂȂ��Ă��O�ɉ̂��v�S�ΐl���Ɍ������Ȃ��F�Ƃ��ĉ̂�����ƒ��߂�����ꂽ�B ���̌ܖ؎��̎v���o�́A���߂̍��u�̎�E�ܖЂ낵���{�s�����̂��H�v�̂Ƃ��� ����n�܂�B �ܖ؎��̈�ۓI�ŏ��߂Ĕ������{���u��͂̈�H�v�ł���B�i�����P�S�N�S��15�����s ����5���ڂɍw�ǁA5��1���ɂ͑�7�@�����s�̔���s���������B�j �ڎ��\�l�݂͂ȑ�͂̈�H�A ��Q�̐�������Ƃ��A ���펯�̂����߁A ���W�I�[���镨��A ���m�̗�����̃��b�Z�[�W �i�{����蔲���j �����͂���܂œ�x�A���E���l�������Ƃ�����B�ŏ��͒��w2�N���̎��ŁA��x�ڂ� ��ƂƂ��ē����͂��߂����ƁE�E�E�B�l�Ԃ̈ꐶ�Ƃ͖{���A�ꂵ�݂̘A���Ȃ̂ł͂� ��܂����B�l�͐����Ă����Ȃ��őς���ꂵ�݂�A�v�������Ȃ��s�K�Ɍ����� ��邱�Ƃ�����������̂��B����͔����悤���Ȃ��B���@�ōK���ɕ�炷���� �ƌ��N�Ȑ������������Ă���̂ɁA�Ȃ��H�@�ƕ��𗧂Ă��Ƃ���Ŏd�����Ȃ��B ���܂����������́A���ɂ̃}�C�i�X�v�l����o�����ׂ��łȂ����B�܂��A����܂ł� �l���ς����ꂩ��Ђ�����Ԃ��A�u�l��������Ƃ������Ƃ͋ꂵ�݂̘A���Ȃ̂��v�� �o�傷��Ƃ��납��o�����K�v������B���́A�����v�����ƂŁu������̈ނ��v�����X ���炩�낤���ė��������Ă����B �����זE�͕��˔\��R���܂Œ@����A�����߂��Đ����c�������̂قNj����Ȃ�B ���������̐��́A��̗͂���̈�H�ɉ߂��Ȃ��B��͂̐��́A���ɂ͐��݁A���ɂ� ����B����ɓ{������Q�����肵�ē��𑗂�̂́E�E�E�����ł��ł��鎖�����邵���Ȃ� �̂ł͂Ȃ����B �������A�e�a�������Ă����Ƃ�����E�E�E �@

�u�e�a�v�u�k�Бn�ƂP�O�O���N���\�v�P�O�O�����˔j�i����������̖����ɔ����j |

||||||

�@

|

����ЂƂ育��

���u���E�l�p�[���E�g���b�L���O�v�� |

| �@ |

�I�[�X�g�����A���E�L�����v���牺�R���āA�ԂŃ|�J�������A�܂����ێR�x�����ق� �K�ꂽ�B�}�i�X���i�W��8163���j���o���E�������Y�i����R�x���A�������g�O�В��j �̃u�[�X�ɁA�h�����A�o�R����⏺�a�V�c����̕\���ʐ^�ȂǁA�O�X�p���ɂ킽��W���B �i���E�����В��͂��q���ŁA�������ē��Ђ̐�ォ�炨�t�����������Ă��������Ă���B �����g�r�����Ƀl�p�[���̎��ق�����̂ŁA����̃r�U�������Ő\�����B�j �@

�i�����قŁA���l�����킵�����ʂ��Ȃ������G�x���X�g�k���ł���̏��o�������E������

�ߌ�A��s�@�ŃJ�g�}���Y�ɋA��A�c�����̍��ӂȂr���@�i�߉ޑ��j�ŗ[�H�������������B

���̌�A�O���̂r���̏Љ�Ă����������ۈ牀�łV�T���̎q���B�Ɏ�n���ׂ��A

����̗��s�́A�V�����[�̂݁A�����Ă������̏o���������x���߂ɍ���A���ɎR����

�o�r�\1��6��(�y)�ߑO�P�O���a�r�\�s�a�r�u�T�^�f�[�h�L�������g�v���

���́u���Ɏ��v���́u�D�c��V���v�Ǝi��҂����A�@�P���̐��|�s���A�X�u�v�w�P�Ɓv�E�E�E�B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@

|

����ЂƂ育��

���u�l�p�[���E�g���b�L���O�v�� |

| �@ |

���Z�̓�����ŁA�l�p�[���ł̎R���������悤�Ƃ̘b�肩��A11����10���ԁA�W���ł̗��s �ƂȂ����B ���[�_�[�Ƃ��Ď��̓����E�{���C�g�N�̐_�ˑ�e�j�X���̃p�[�g�i�[�E�c���N�v���ɂ��肢 ���邱�ƂƂȂ����B�c�����́A20�N���̃l�p�[���ƌ𗬂���A��������i���Z�̐搶�j����� �𗬂Ƃ̂��ƁE�E�E�B �c�����̈ē��ɂ���s�@�̐ؕ��ƃr�U�\���͋{���N�Ɗe�l�ōς܂����B����́A���n �ňē����Ă���������Ђɒ��ڌl�Ŏx�������ƂɂȂ����B ��s�@�͒��s�ւ��Ȃ��A�؍��o�R�ŏ��p�̑ҋ@���Ԃ�����Ɣ����d���ł������B�i�����́A ��3���ԂP�T���j�ߑO6���Ɏ�����o���ŁA���X���C���Ŏ�s�J�g�}���Y�̋�`�i�W��1330���j �ɒ������B�@ �@

�g�{�_�i�[�g���@�h�@�@�����K�̎c�[�@�@�g�X�������u�i�[�g���@�h

�i�q�}�����R���̈ꕔ�j

�T���ڂ́A���悢��I�[�X�g�����A���E�L�����v�i�W��2100���j���������B

�~�蒍���悤�Ȗ��̐����A�������ō��ł��邪�A���ɋ����A�ؐ�����Ɖ��Ɍ����̂�

�o�r�\�a�r-�s�a�r�̃X�^�b�t�̕�����A�P���U���P�O����������

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@

|

����ЂƂ育��

���u�ݏˎR�^�ώ�����ƥ���v�� |

| �@ |

���悢��t���A���N���R�P���̖�ɉ䂪�Ƃ��琔�S���[�^���ꂽ�����̏���̏��� �Ȃ���V�N���}����B�����s�w�蕶�����E�^�ώ�����̏��ł���B ��N�A�̂���������ɂ����b�ɂȂ��Ă����ݏˎR�^�ώ�����̕Љ��N���E��Z�E��� �����s�����j���������قŁA�^�ώ��Ɋւ�����W�u����28�N���W�@���R���� �^�ώ��v�J�Ẫp���t���b�g�������Ă��������A�~���[�W�A���g�[�N���J�����E�ْ��� ���u�^�ώ������̍\���v�̘b���ɍs�����ƂƂȂ����B��60���̎Q���҂�����A ���͂قږ�����Ԃł������B �@

�u����́A�v���W�F�N�^�[�𗘗p����A�����̐��������ꂽ�B�^�ώ��\�͓����a��S

���ŁA���R�ɂ��������Z���̎���ɉp��������Ă����������ыI�����ɂ�������B

����̏����Ȃ���A���N�̎v���o���A�����ĐV�N�̖����ƒy����ЂƎ��܂ŁA���ƂЂƌ��E�E�E |

�@

|

����ЂƂ育��

���u���ꂩ��Ȃ��Ȃ�E�Ƃͥ���v�� |

| �@ |

�u���ꂩ��Ȃ��Ȃ�E�Ƃ́E�E�E�v�ƁA�^�N�V�[�̉^�]�肳�A�ق됌�������̋q�ł��鎄�� ��肩���Ă����B�u�����^�]�̎���H�A���A��Ɏ���̏Z����o�^����ƁA����͂��� ����鎞�オ����̂��낤���H�B�v�u�x�������A���ɂȂ�ł��傤�ȁH�B�v�Ɣނ̎��₪�����B �^�]�肳��Ɠ��l�Ɏ����A�ŋ߂̏T�����̌��o���ɁA�u���㐔�\�N��ɂȂ��Ȃ�E��29�v�� �V���Ō����������Ƃ�����B �u�x�����I���Ȃ��ƁA�~��킯�ɂ͂����Ȃ����낤����A��͂�^�]��͕K�v�ł��傤�ˁH�v �Ƃ̎���ɁA���݂̎����̔��@�̏��^�������@�B���悹�A�x�����Ȃ���h�A�[���J���Ȃ� �悤�ɂ���Ή\�Ǝ��͓������B �X�Ɂu�h�A�[���n���}�[�Ŋ���A�o���̂ł́E�E�E�B�v�Ƃ̌��t�ɁA�h�e�K���X�Ŋ���Ȃ��悤 �ɂ�������Ɠ������B �u�Ԃ���~����Ȃ��ƁA�ǂ��Ȃ�̂��낤���H�B�v�Ƃ̎���ɁA�u�߂��̌�ԂɎ����^�]���čs�� �V�X�e�����ڂ̎��オ���邾�낤�B�v�Ɠ������B ���ꂩ��́A�uAI�E�l�H�m�\�̎���v�uIOT�E�E�E�v�̎���ɂȂ�̂ŁA�@�B�������ōl���A���f���A �s���Ɉڂ����オ���钛��������������Ƙb���e�ށB �Ō�ɁA����^�]�肳��̐����Ă���Ԃ́A�Ȃ�Ȃ����낤���A���Ȃ��̑�����̎���ɂ́A �Ȃ��Ȃ�E�Ƃ̉\���������ł��˂Ƙb���Ă��邤���ɁA�䂪�Ƃɒ������B �u���C��t���ĉ^�]���Ă��������B�v�ƌ����ă^�N�V�[���~�肽�̂́A�ߌ�P�O�����ł������B �i����A�����̃R���r�j�Ŗ��l������A�x�������I���Ȃ��ƁA�h�A�[���J�����O�ɏo���Ȃ� �V�X�e�����̗p����Ă���ƃe���r����Ă����B�܂����Ǔ_������悤�ł��邪�B�j �u�P�O�N����Q�O�N��A��S�V���̐l�̎d�����Ȃ��Ȃ�I�H�v�ƃI�b�N�X�t�I�[�h��w�̑�_�\���E�E�E �Ƃ����L����ڂɂ����B ���̗v���́A�����ߏ�A�Z�p�v�V�A����҂̍s���ω��������ł���B �ŋ߂̉�X�̐g�߂Șb��ł́A�����A�C���^�[�l�b�g�ɂ�锃�����A���e�@�⎕�Ȉ�@���R�� �r�j���������A�X�̂��������ő����̐��̉@�̊Ŕ�ڂɂ���B �܂��A����̃e���r�ԑg�ł��A�U�l�̃R�����e�[�^�[(���)���AAI�ɂ�肩�Ȃ�̈�҂��K�v�� �Ȃ��Ȃ鎞�オ����̂ł͂ƁE�E�E�B �������A�傫�ȕω������鎞�́A�t�Ƀ`�����X�����܂��Ɛ̂��猾���Ă���B �C���^�[�l�b�g�̏o���ŁAAmazon�Ƃ�����Ƃ��A���E�̃\�V���[���l�b�g���[�N���x�z���� Facebook���E�E�E�B ���Ђ̓��Ӑ�ɁA�ߋ��ɎΗz�ƌ���ꂽ�E��̉�Ђ�����B�������A�����̓��ƎЂ��Ȃ� �Ȃ����������ŁA���͋������肪�قƂ�ǂȂ��Ȃ�A�ݔ��̊g�[������Ă���B �܂��A�����̍H��������グ�A�k���ɍH����J�݂���A���N���k�C���ōH������݁A���N�ɂ� �V�{�Ќ��݂��v�悳��Ă����Ђ�����B ��N�A�����̍H�ꂩ��A�������^�C�Ɉڂ���^�C�H������݁A�C���h�l�V�A�ɂ��y�n���蓖�Ă��� ����F�l������B �ڐ�̐��Ԃ̕����ɘf�킳�ꂸ�ɁA���̓������\���ɍl�ʂ��A�n�����Ȃ���s���Ɉڂ����Ƃ��A ���̎���ł��K�v�ł���悤�ł���E�E�E�B 2017-11-1 Y.YOSHIHARA �h�s�̋Z�p�͂��悢��~�n�Ɍ������AIOT(�C���^�[�l�b�g�ƒ[���ŏ��ƃ��m�Ƃ����ԁj�̏o����A �l�H�m�\�i�c��ȏ���L���I�ɑI�l�ł���j�A���{�b�g�Ȃǂ̒a���ɂ��A�Љ�S�̂��傫�� �J�G���u�ς��v���Ƃ��\�������B �@

�@ |

�@

|

����ЂƂ育��

���u���ꂩ��̃h���[���̊���v�� |

| �@ |

�ȑO�A�Ղ�̍s��ɏ��^���l�@�E�h���[�����������A�����̕ǂ��������A ���@�̉����ɁE�E�E���̕��Ȃ���A���S�A���S�ɂ��Ă̋c�_���Ȃ��ꂽ�B �������A����u�h���[���u�K��v�ł̐����ł́A�����̎��̂���̋��P�ɂ�� �V�����@�������Ȃ���A���S�ʁA�v���C�o�V�[���̖ʂɂ����Ă��K������Ă��� �Ƃ̂��Ƃł���B�����A����������Ƃɂ����p����悤�Ɏw�������悤�ł���B �����A���k�s����ق̎����ł̖͋[��s�A�܂��Q���҂̑��c�̌���s�� �s��ꂽ�B�J�����Z�b�g�łP�O������P�O�O���~���炢�̂S��ނ̋@��̓W������A �͋[��s���s��ꂽ�B �@

����́A���ƊȒP�Ȃ悤�ł��邪�A�J�����S���ҁA�t�߂̏�Q���̊֘A�A�ꏊ

|

||||||||||||

�@

|

����ЂƂ育��

���u�܂��e�F���E�E�E�v�� |

| �@ |

�e�F�̈�l�ł����]�F�����A�U�����ɐ������ꂽ�B ���N�V�O�B9�N�قǑO�ɐH�����̎�p������A������f���Ă���ꂽ���E�E�E�B ��]���Ƃ̏o��́A���̏������郍�[�^���[�N���u�ɓ����A���ꂩ��̂��t�� �����ł���B����͖�17�N�O�̂��Ƃł������B ���̌�A�����N���u�R�O���N�i���ۃ��[�^���[�n���P�O�O���N�j�̉�A�C�̐܂ɁA���� �Иr�Ƃ��Ċ����߂Ă����������B �ނ́A�u�l���T�O�N�A�P�O�O�N�P�ʂŕ����l���˂v�Ƃ̐M�O��������A�����ɓ������A �����G�X�Ƃ����l�ł������B �N���u�ł́A���N�̈琬�ɗ͂������A�l�I�ɂ��O�d�̎R���̍L��ȓy�n�� ��ĊJ�����A������҂̏W���ꏊ�����̂��Ƒ�ォ��d�@���^��Ŋ��𗬂��� ����b���ċv�����B ���ɂ́A�v�w�Řa�̎R�ɗ��s�ɏo��������A��l�ŏ����s�������Ɠ������������B ���s�Ƃ����A�����v�w�����s�̔��R���ɏo�������܂ɁA�受���E�����a�q����� �u����́A�e�F�ƊĂ��������܂��B�v�Ɩ������A���̒���ɑ�]�����@ ���ꂽ�̂ŁA���̗R����������ɓ`����ƁA�u�܂��A�����C�ɂȂ�ꂽ��A���ꏔ�� �����������Ă��������B�v�ƌ����Ă����̂ɁE�E�E�B �̋����a�̎R���̑�]����́A�̋��ɋA�����ۂɂ͕K���Ɠ��̍D���̋��R�����X ��͂��Ă��ꂽ�B �������s������ƁA��]����̉�Ђ���A�蓹�ł��鎄�̉�Ђɂ���Ă��������A ���s��̒n���̏Ē������n�����A���Ԙb�ɂ��Ԃ��炢�����̂ł���B ��]���̌̋��E�a�̎R���ƌ����A�u���g�ȓy�n�v�u�݂���v�u�암�̔~�v�u���R�����X �v�����āu�n�}���E�v��A�z����B �@

�@�U��17���ɂ��������ɍs�������A�����̂��Ƃ��G�X�Ƃ��ď�k�b������Ă����B |

�@

|

����ЂƂ育��

���u���E������Y�E���"���{�����h |

| �@ |

{���E������Y�E����́A��b�R�S����C�Ɠ���Ƃ��A�u�����v�u�����v�u����v�Ȃ� �傫���O�̒n��ō\������Ă���B �܂���b�R�h���C�u�E�F�C�ʼn�������Ɍ����B��u���ɂ��Q�肵�A��100���̍⓹������A ����ɍ���̍�̉��Ɂu�g1200�N�ȏ�����邱�ƂȂ�����E�s�ł̖@���h�̍��{�����v�� �����Ă���B �@

�@

�@���H����A��b�R�E����̑��{���u���{�����v�̑���C���n�܂����B

�@��炵�āA���{�����̖��������A�E��ɒ����]�݂Ȃ���A����̉��L�����O�w�A

�@���̘L���̉���������ƁA�Βi������A���̊ቺ�ɐ����E�{���̎߉ޓ��i�]�@�֓��j��

�@�܂��A�����v�W���҂̌��M�m�s���B�����Ă����b�S���₨�݂����E�������̊p��t�� |

�@

|

����ЂƂ育��

���u�v���t�F�b�V���i���E�d���̗��V�v |

| �@ |

�@���j���ANHK�u�ߕr�̉Ƒ��Ɋ��t�v�Ƀ`�����l�����������͂����A�����ʐ^�� �E�⍇�����i66�j�́u�v���t�F�b�V���i���E�E�d���̗��V�g�L�X�y�V�����h�v���n�܂����B 9����10�����炢����n�܂�ԑg�Ǝv���Ă����̂����E�E�E�B �u�l�ɘb��������悤�ɘb�������A�L�̎����ɍ��킹��B�v�i�䂪�Ƃ̔L�ɁA�Ɠ��� �悭�b�������Ă���B�j �e�n�ŔL���B�葱����40�N�B���ɂ́A�n�ʂɔ��������ĎB��B�u�L�ɋC�ɓ���� ����A�ǂ��V���b�g���B���B�v ���݂̔L�u�[���́A���̊⍇���ɂ����̂ƃi���[�^�[�͌��B ���s��1�N�Ԃ�2000�J�b�g�A�ʐ^�W�����N�J�ÁE�E�E�B 2003�N�W���C�A���g�p���_����ɁA�P�O�O�O����铮�����B�葱���Ă����B ���F�������オ��A�Ԃ̑����������H�댯�Ȗڂɂ��E�E�E�B �@�쐶�����ƂS�O�N�Ԍ��������Ă������A�̒��Ǘ���ӂ�Ȃ������B���H��́A�����E�E�E�B �ǂ����ĔL���^�[�Q�b�g�ɂ��Ă����̂��H�B �u�l�Ɉ�Ԑg�߂Ȗ쐶�����ŁA�l�Ԃ����R�̈ꕔ������v���o�����Ă����B�v�̂� �L�������B �i�[�L�ɏ�M���H�B �u�A�t���J�ł̑̌����E�E�E�B�v �@���a�Q�T�N���܂�ŁA�����v���̃J�����}���œ������B�邽�߂ɃK���p�S�X�A�X�A�R�A �C�ւƓ��s�����B �R�Q�ŃA�t���J�̃^���U�j�A�ɏZ�ށB���̍��������ŁA������H�̓����̎ʐ^�� ���������B��Ȃ������B �����̐^�ŎԂ��̏Ⴕ�A�Ƃ܂�40���������ċA��r���ŃL�����ɏo��B �g�Q�̂���t�H���A������ŏ��ɐH�ׂ���i��ڂ̑O�ɂ��āu�ڂ̑O�̓��X�̉c�� ���B��悢�̂��B�v�ƊJ��B �@�U�g�E�N�W���̐��Ԃ��A�k�ɊC�ň�N�����āE�E�E�B �u�����́A�����邽�߂ɓ����B������v�����B�v�u����Ɓg���U�h����Ɨǂ��ʐ^ ���B���B�v �u�x�X�g�̎ʐ^�́H�v�ƕ�����āu���ɎB��̂��E�E�B�v ���[���b�p�̃{�X�j�A�E�w���c�S�r�i�i�T�c�J�[�̌��S���{�ēE�I�V�����̌̋��j�ցB ���܂�A����̏��Ղ̊X���݂��Ƃ����ʐ^��ڂɂ��邪�A�⍇���͂��́g���Ƃ��̍��A���h �ւƌ��������B �u�L�́g��]�h�ł���B�v�قȂ������������ɖ������钬�A�킢�łȂ����a�Ȍ䉾�̍��A ���������B �@���̑��̖q��́A����r����q���Ă����B�l���q�r�ɚM���r�Ń~���N��^����ƁA �L���q�r�ɍ�����M���r�ł��炤�B�L�̊�ɕt�����~���N���q�r���r�߂�B �܂��A���ƔL�̂���ꍇ���A�L�����̂��Ȃ��ɍڂ��đ��œ��݂ӂ݂�����i�ȂǁE�E�E�B ���ɂ́A�����Ԃ������������䖝��ׂ̓��ɔ��������ẴJ�������[�N�ׁ̈A �m��ʊԂɒn�ׂ��Ő����ԐQ�����Ƃ��������l�q���A���̃J�����}�����B���Ă���B �g�n�ʂɔ�������ʐ^�Ɓh�g�L�͊�]�h �g�v���t�F�b�V���i���Ƃ́A���R�Ƃ̈�̊��h�Ɗ⍇���͒��߂�����ꂽ�B �@

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�䂪�Ƃɂ́A�������̃����ƔL�̃T�N���������B���`���̃����́A���i�͖��ʖi��

�@���̃u���O�������łP3�N�ڂɓ������B�B |

�@

|

����ЂƂ育��

���u�������̎O�S�N�v��c��O(�����勳��)�� |

| �@ |

�@�]�ˎ���ɁA�喼��㗬�̒��l���u�����i�Ƃ��j�O�v���͂����B�Ⴆ�Έ䌴���߂� �u�D�F���j�v�ȂǁA���b���E�E�E�B���̑Ώۂ��A�ꕔ�̊K������A�����ւƕω����� �������Ƙb���ꂽ�B ��c��O�搶�́A���s���u�I�̌ܘY���q�v�̔y�o���������A���̘I�̌ܘY���q�� ���{���f���Č�����ꂽ�B���{�̌܍������낦�Ď����Ă���̂́A���{�ł͔�c�搶 �����������ł���B �@���ƁE�I�̌ܘY���q�i���s�j���u���̂�݂�����v���Љ�ꂽ�B �����d���߂��t�u���A�d���߂�����̒����v ���l�u�S�C�̐Ղ��Ȃ��̂́A�Â�����E�E�E�v�t�u����A���d���߂��v�Ɠ�l�� ���߂Ă���ԂɁA���܂ŋC�₵�Ă����͂��̒������������Ă��܂��A�t�u���Ȃ��� �@�V�����v�̂́A�Z���b�ŁA�u�����v�ŏ킵�A����ŏ��������B �ܘY���q�̉��������u�y���I���͂Ȃ��v�u�I�V�y���͂Ȃ��v�u�I�̌ܘY���q�V�͂Ȃ��v �u�I�x�u�y�Y�v�Ȃǂ̒���������Ƃ��Ƃł������B �@���\����A���ʐ_�Ёi���s�V������j�̃n�X�r�̕ӂŁA�������₩�Ȍ�y�� �y���B����A���A�u�ߎt�A�Q�Ԑ߂Ȃǂ̏���������ł����B������y���߂� �Ƃ̂��킳���L�������B �@

���V�F���i���j

|

||||||||||||||||||

�@

|

����ЂƂ育��

���u�ΐ�m�u(�ˎR����)���W�u��]�v�u�N�ցv�v�� |

| �@ |

�u�|���i�q���N�ǂ�����k�Е����x���̎��@���Ђ������̎u���p���@�l�X�̐S�� ��]�̓���_��������v�ƒ����u��]�v�̑тɁA�����ė��тɁu�l�͊�]�̎莆���@�_�� �|�X�g�ɓ������@�����ɑ����@�n���͐���������@���͈�{����łȂ��v�Ƃ�������Ă���B �܂����W�u�N�ցv�̑тɂ� �u���̂����₩�Ȏ������R�������A�l���̐������������߂Ă���l�����ɁA�����Ȋ�]�� �����Ă����E�E�E�E�E�v �u�N�ցv �u�N���Ƃ�Ƃ������Ƃ́@�N�̐������̈��Ɓ@ �@�N�̐������̈���݂Ɓ@�N�̐������̎��ӂƁ@ �@�N�̐������̗D�����v���o�� �Ђ���邱�� ���ꂾ���Ɂ@�N�̐������̒���������l�́@ �������Ȑ݂��c���������ȔN�ւ����߁@ ���̂����鎩�R�ւ̊S�ƈ�������@�v �u�ĊJ�v �u�G�������h�ɂ���߂���ʁ@����ɂ��т��鋳�� �@�W���̑��t�̓y��@�ꑫ���Ƃɑ����Ɂ@ �@���N�̍��̗D�������G���`��� �@�v���o���삩��h��@���������̔��������R�Ɓ@ �@���ڂ낰�Ȃ��畂���Ԙr�����m�� �@��_�̔Y�݂��Ȃ����X������ �@�N�����Ȃ��̋��ɍĉ�ā@ �@���N���S������ނ��ĔN�Ƃ����l�� �@�����Ɏ��Ƃ�Ă����@�v ����łڂ���ƁA������߂���̂����Ă����B��������̔ޕ��Ƀ��G�[����E�������� ����Ȃ���������߂��Ă����B�ӂƎ₵���Ȃ����S�̌��Ԃ�`���Ă݂�ƁA�c�菭�Ȃ��Ȃ��� �l���ɗ҂����C�ƋW�����Ă����B���ꂩ��̐l���ɂ��̂����鎩�R�ւ̊S�ƈ���� �����Đ�����ɂ́A��������悢�̂��B�l�̐S�Ɏc�邢�̂��̐C��ɓ���R�₵������B �����₩�ȓw�͂����̍�i�Ŏ������B �E�E�E�E�E���̂����₩�Ȏ������R�������A�l���̐����b������߂Ă���l�����ɁA������ ��]���Ă��ꂽ��K���ł��B �i�u�N�ցv���Ƃ������j �@

�u��]�v |

�@

|

����ЂƂ育�� ���u�S�؍[�ǁE�]�����̗\�h�ƍŐV�����v |

| �@ |

�@�P���̖����A�{���G�v�����ɕ��������Ƃ��������̂ŁA��ネ�[�^���[ �N���u�Ƀ��C�N�E�A�b�v�i���N���u���Ȃ̐܂ɁA���N���u�ɏo�Ȃ��ĕ�U���鐧�x�j �ɍs�����B ���O�ɁA�����e�[�u���̕��X�̖��h�������n�܂����B �֑�̊w���A����Ђ̎В��A�����A�����a�@�E���_��@������ȂǁA������ ���{�łQ�Ԗڂɂł������m�̋�y���ł���B�i���{�ɍŏ��ɂł����̂́A �������[�^���[�N���u�j �{����Ƒ�w�̓����A���̗F�l�ƈ�w���œ����̕��A���Ђɂ����b�ɂȂ��� �ƌ�������A�䂪��㕽��N���u�̒n��ɂ����̂�����ȂǁA�������Ō��ꂵ�� �N���u�̕��͋C���a�炢���B �����̑�b�́A�����L����w���_�����A��w���m�ANPO�@�l���{�V���h�� ��Ȋw�Z���^�[�������E�O�H�M��Î��́uPLGA�i�m�X�t�G�A�ƍR�_���@�\����� ���ь��ʁv�ł������B ��э܂́A�ь��[���̖ѕ�̂܂œ��B����Z���͂��Ȃ��ƌ��ʂ��Ȃ��B���f ���C�ɓ���A���f�������ނȂǁA���܂蕷�������Ƃ̂Ȃ����e�ł��������A������ ���{�l�̔��͂ӂ��ӂ��Ƃ��Ă����B ���I����A�ʎ��ő��N���u�u���N�̉�v��ÂŁu�S�؍[�ǁE�]�����̗\�h�� �ŐV���Áv���l�a�Z���^�[�@���_�����E�@���̍u��������̂ŁA���ЎQ������ �������A�q�����邱�ƂƂȂ����B �u�S�؍[�ǁE�]�����̗\�h�ƍŐV���Áv �u���́A���Ǔ����Â�S�[�ד��ɂ��Ă̐�������͂��߂�ꂽ�B �S�؍[�ǂ�]�����́A���Ԃ̏����i�����ł��������Â��j�ł���ƌ��ꂽ�B �S�؍[�ǂ́A���ʂقNj����ɂށ��s�������ˑR���E�S�s�S�Ɏ���B�@ �]�����́A�ɂ݂��Ȃ����l����ჁE�C������F�m�ǂɁE�E�E�B �S�؍[�ǂ́A�S�d�}�ƌ��t�����ł킩��A ���ǂ��l�܂�[���ǂ̕ǂɃR���X�e���[���i�j���Ƃ��̎���Ɍ��������A ���ǂ��l�܂�B�j �S�؍[�ǂ́A�~�}�Ԕ����O���厖�i���S��h�����߂Ɂj�ł���B 1- AED�ɂ��h���@2.�@�\��������A�a�@�ցi50���j �a�@�ł́A��܂ɂ�錌��n��Ö@�����A�����z���f�o�C�X�i�J�e�[�e���j�A�X�e���g �ɂ��g�����Č��������� �������C���^�[�y���V������I�������ꍇ�������B �����ǂ̕a�ς��^���A��������CT�������E�E�E�B �u�S�؍[�ǂ̗\�h�A�]�����̗\�h�v �P���\�h�@�։��A�^���A�i�R�`�S��/�T�j�A�����A�ߎ� 2���\�h�@�����A�����A���A�a�̃R���g���[�� �u�]�����v �}�����Ή��A��ߐ��]��������iTIA)�ɒ��ӁA �Ǐ�́A�Б��̎葫�̖�ჁA�C������A���͏�Q �S.�T���Ԉȓ��Ȃ�A����n��Ö@�i�`30���ĊJ�ʁj �u���Ǔ����Áv �����̏����ƃX�e���g�}���ɂ�錌���ĊJ �u�S�[�ד��v�ɂ́A�A�v���[�V�����Ö@�� �S�؍[�ǂ́A����ɂȂ�قǁA���S���������B���A�a�A�������A�������ǁA�얞�A �i���҂ȂǕ����̊댯���q�������Ă��銳�҂������E�E�E�B �Ō�ɁA�V���l�a�Z���^�[�i���E�X�m�{�j�́A�ړ]�ɍ��킹�āu��㍑�ۂ���Z���^�[�v�� ���̂��A�R���Q�T�����{���ʊق̓��i���{�x�{���̖k�j�ɃI�[�v������Ɛ�������� ���߂�����ꂽ�B �摜���쒀���Đ������ꂽ���Ƃ�����A��ϕ�����₷���u���ł������B �U�O���قǂ̎Q���̊F����́A���ϔN������Ƃ�����A��ϔM�S�ɒ�����Ă����B �u���I����A�u���҂Ɖ���̕��Ƃ̖��h�����̏ꂪ�������̂ŁA�u�����ϋ��� �[���������Ă������������Ƃ����`�������B ���u���O�P�����ŁA �g���悢��Q�O�P�V�N�́A�єN�̖��J���ł���B �����u�l�����R�{�ɐ�����`��������ڕW�ݒ�`�v��ڕW�ɁA�����l���A�y���������悤�A �����Ď���̐l�ɂ����̗ւ��L����悤�ɂ��čs���������̂ł���B�܂��A�{�N�������� �o��A�����̂�����̔N�ɂ��������̂ł���B�g�ƌf�ڂ������A���N�������̂��� ���̔N�ɂȂ肻���ł���B �@

2017-4-1

Y.YOSHIHARA

�x����u�t���� |

�@

|

����ЂƂ育�� ���u�D�c��V���v��V�O���N�v�� |

| �@ |

�u����̓I�_�T�N�`���Â䂩��̐l���u���v�Ɩ����V���E�����̌��o���Ɍf�ڂ���Ă����B �Q�O�P�W�N�ɑn���P�O�O���N���}���鍂�Í��Z�i���s�V������j�䂩��̐l���� �e�[�}�ɊJ�Â���A�����J�u���u���Â̌Q���v���A�W���X�^�[�g����B����͏��� �u�v�w�P�Ɓi�߂��Ƃ����j�v�ȂǂŒm����D�c��V���i1913�`47�j�����グ��B �P���Ŗv��V�O�N�ƂȂ�D�c�͂P�X�R�P�N�A���Í��Z�̑O�g�A�������Ò��w�𑲋ƁB �R�R�ő�������܂ŁA���܂������㒬�����킢�ȂǑ���ɂ�����i�� �������������B ���J�u���ł͓��Z�o�g�̈�{����E���u�Б勳�����u�D�c��V������ �̕��y�Ǝ��v�Ƒ肵�ču���B��Q���̍��e��ł͐X�ɋv��A�W����i�o���̉f�� �u�v�w�P�Ɓv�i�T�T�N�j�Ȃǂɂ��Ĉӌ���������B �i�����V�����j ��{�����̑������D�c��V���̃t�@���ł��������Ƃ���A�����g������������ �ꂽ���ƁA�܂��w�������i���Í��Z�A���O��j���I�_�T�N�䂩��̑��E�V������ �ʼn߂������ƌ��ꂽ�B ��{���́u�h���L�E�z�[�e�v�u�h���E�L�z�[�e�v�ǂ��炪�������ł��傤���Ǝ��₳�ꂽ�B ���̓X�܁u�h���E�L�z�[�e�v�̎ʐ^���f���o���A�h���͋M���̏̍��Ȃ̂ŁA�u�h���E�L�z�[�e�v �������ƌ��ꂽ�B �@

�I�_�T�N�̃��W�I�h���}�u���z�����v�́A�X�y�C���̍�ƁE�Z���o���f�X�̏����u�h���E�L

�Εl�g�q������A�������̍�ƁE�쎌�Ƃł���Εl�P�v���́A��s�k��c�̐Εl�����

�g��R�R��D�c��V���܁@�u�W�j�̃p�Y���v�����i�`�F�V���j����i�R�P�j�Ɂh�̋L�����A |

�@

|

����ЂƂ育�� ���u�Ɋ��n�E��Ɍ��z�W�v�� |

| �@ |

�@���߂��E�O�����t�����g����LIXIL�M�������[�Łu��Ɍ��z 1957-2016�v�W���J�Â���� ���邱�Ƃ��A�N���ɓ��ЎЈ�����m�炳�ꂽ�B�����T���A�T���߂��ɃM�������[�ɕ������� �قׁ̈A���߂ĂW���̌ߑO���̌��w�ƂȂ����B �@

�u��ɂ͋Ɋ��Ƌ����̒n�B���z�������Ă�̂́A���Ȃ킿�u���U�[�h�i�\����j�ƁA�X�m�[

�@�����͌�����ʼnו��̉^�������Ă������A���̌�u���ی�Ɋւ����ɏ��v�A

�i�A�����J�A�A���[���`���A�C�M���X�A�C�^���A�A�C���h�A�E���O�A�C�A�E�N���C�i�A

�u���x�ĎO�Y�L�O�T���̓a���ƂT�O�l�̒T���Ɓv�Q�O�P�T�|�T�@

�@�@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

�@

|

����ЂƂ育�Ɓ��u�l�����R�{�ɐ�����`��������ڕW�ݒ�`�v�� |

| �@ |

����܂Ŏ��̎w�j�Ƃ��Ă������̌��l�ŁA���̕��̏��Ђɓ`���t�E����P�Y�E���� �u�l�����R�{�ɐ�����`��������ڕW�ݒ�`�v������B �u�r�l�h�v���O�����v�̍u�����A���̒����ɃT�C�����Ă����������͕̂���4�N�ł���B ���̌�A�u����v�Ƃ������q�𑗕t���Ă��������A����t�S�������������Ă���B �����u�l�����R�{�ɐ�����`��������ڕW�ݒ�`�v�ɂ́A ��P�̐l���́A0 �`50�B �Q�U�܂ł́A�w�Z�Ȃǂ̋���̏����A���̌�25�N�͎Љ�l�i�T�O�N�E���Ȏ咣�̐l���j ��2�̐l���́A51�`65�B �U�T�܂ŁA�l�X�Ƌ��ɕ����l���A���ׂ̈ɐ�����l�� ��3�̐l���́A66�`80�B �U�U����W�O�́A�����B �u���ꂩ���́A���܂��̐l���v ��S�̐l�����v��ł������Ȃ��A�������炢�`���A�l�����y�������o���悤�Ǝt�͌��ꂽ�B �i�ڎ����j ��P�� �l���̑�ڕW�͖����琶�܂��@���A�ڕW���i�荞�� ��Q�� �ڕW�ݒ肪�����̌��\�ڕW�m�ɐݒ�A�f���Đi�߂Ί�Ղ͂����� ��R�� �ڕW��B�������鐸�_�I�e�N�j�b�N�@�ڕW���A���A���ƕ`���A���Ȑ錾�̌��p �g�������������������� ��S�� ��Q�͎����̒��ɂ���@�S�ɂ�Ƃ肪����ƁA�Y�݂��ւɂ����Ă��[���� �Ȃ炸�A�����������Ă��� ��T�� �ڕW�ݒ�Ől���̍Č������@���p�I�ڕW�ݒ�Ől���̃o�����X�� ��U�� �����Ǝ��Ƃr�l�h�v���O�����@�r�l�h�Ƃ̏o� ��V�� �l����3�{�ɐ�����@�l�����y�������o���悤 �@

�u�N�ł��@������I�@���������@�M�O�������@

�u������ |

|||||||||||||

�@

|

����ЂƂ育�Ɓ��u���̗́g�����g�`�`���̗́h�v�� |

| �@ |

�g���̗́u�����g�`�`���̗́v�h�ƎY�o�V���[���g�b�v�ɏ�i�����̎��ʂ������A �P�P���X������S���ԘA�ڂ��ꂽ�B�܂����g�����v���̑哝�̑I����������ŁA���� �N�����g�����̎ʐ^��A�g�����v���ƃI�o�}�哝�̂Ɖ�k�̎ʐ^������Ɉ����Ă���B �y1�|���E�ŌÂ̊�Ɓz �y2�|���̏������z �y3�|�|�Y�̊�@�z �y4�|������琬�z �ƂS���Ԃɓn��f�ڂ��ꂽ�B �i�Y�o�V�����j

�y1�|���E�ŌÂ̊�Ɓg�������q�䂩��̏��W�c�h�z�@�@�P�P���X���[��

�@������Ћ����g����Ɠ��Ђ̊ւ��́A���a40�N���ɃR���N���\�g�n�� |

||||||||

�@

|

����ЂƂ育�Ɓ��u���R��ϋL�O�ق�K�˂āv�� |

| �@ |

�����E���́u�s�E�i���̂��́j�r�v�̐������H�u�s�E�ʂ�v�ɖʂ��āA������� ���R��ϋL�O�ق�����B�O��K�ꂽ�ۂ͋x�ٓ��������̂ŁA����͓y�j���J�ق� �m�F�����A�V�����ߑO���ɏo������\��ł������B �@�����A�}篑ł�����������A���o����12���߂��Ă̏o���ƂȂ�A�L�O�قɒ����� �̂͌ߌ�S���O�ł������B�J�ق�4���܂łŁA��t�ɂ͖{���ق̕���������A���� ��t��i70�Έʁj�ɑ�ォ�痈�����ƁA�O��͋x�ٓ��Ō��w�ł��Ȃ��������Ƃ�������ƁA �������Ƒ��k�̏�A�ē��l�Ȃ��Ƃ̗����̏�ł̌��w�ƂȂ����B �}���ŁA�L�O�ق����ĉ�邱�ƂƂȂ����B �@

�p���t���b�g�ɂ��ƁA

���q�u��ς̂��Ƃv���

�u�o�����ʁv����̏���`������i�E���̌`��������{�i���m�Ɛ��m�j�̎}�����i���j

�@�p���t���b�g���@�u�s�E�r�v�Ɍ����Č���

�@�@�@�@�@�@�@ |

�@

|

����ЂƂ育�Ɓ��u

���捻�u�E���̔��p�فv�� |

| �@ |

�n���P�O���N�ɂ����钹�捻�u�́u���̔��p�فv��{�N6�����ɖK�ꂽ�B ���N���O�ɁA�W������Ƃ��닷���ƍ����i�����̕��n�ڂ����C���j�������̌��i�� �����ł������ƋL�����Ă���B����́A��9���u���Ő��E���s�E��ĕҁ`�ɉh�̋L���� ���߂��Ղ̐V�嗤��K�˂āv�ł������B �S�̂�c�����邽�߂ɁA�܂�3�K�ɒ��s����3���̃f�b�L����W����������낵���B 3�K�̕����ɓ���ƁA�ڂ̑O�Ƀ}�`���s�`��̐��E��Y�E������������э���ł����B �@

�y���[�E�W��2430���A�i1931�N�Ɨ�100���N�L�O���j

�W��3400���B�����̉����͐Ԓ��F�ɓ���B�X�̒��S�ɃA���}�X�L��A����Ȃǂ�

�y���[�ƃ{���r���̍����ɂ܂������čő�A�D���s���������E�ō���̌�

�u��̊C�̌������ɉ����̍����v��q�C���㉩���Ɍ�����ꂽ�T���ƒB�B

1960�N�V��s�E�u���W���A���݁B200�N�̍Ό��������Ċ����B

2017�N1��3���܂ŊJ�ÂƂ̂��Ƃł���B

�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@

|

����ЂƂ育�Ɓ��u

�m��ꂴ��픚�ĕ��`�L���̕�W�͌��`�v�� |

| �@ |

8��15���A�I��71�N�ڂ��}�����B�푈�Ɋւ���ԑg�̈�� �g�m�m�m�h�L�������g2016�E�u�m��ꂴ��픚�ĕ��`�L���̕�W�͌��`�v�h������@� �������B�q�g�Q���肵�āA�`�����l�����Ђ˂�Ƃ��̔ԑg�����łɎn�܂��Ă����B �@�@1945�N7���A�A�����J�̔����@�E�a�Q�S���A���A�]�c���t�߂�����ۂ�5�@������ ����A�p���V���[�g�ŒE�o���ĕߗ��ƂȂ����ĕ���12���ł������ƁB �S���܂Ƃ߂čL���s���Ɏ��Ă���A8��6���̌����������A�a�@�Ŏ蓖�Ă���� �������ꂵ�݂Ȃ��玀�Ɏ������B���̌�A�����̖��߂Ŏ���������A�\���˂̕�W�� ���Ă��A�Ԃ��������ꂽ�ʐ^�������B���{�l�ł������A�픚�҂��ׂĂ̐l������� ������̂�������������̂ł��邪�E�E�E�B�i��Ɉ⍜�́A�č��̈⑰�ɓ͂�����B�j �n���L���Łu�Ȃ��G�����E�E�E�v�Ɣ��̐����オ�钆�ł̏o�����ł������B �@ �@�V�X�̐X�d�����i�S�O�N�Ԃ�����l�Ŕ픚�ĕ��̑��݂グ�Ă������{�l �픚�ҁj���A�A�����J�̈⑰�ɂ��̔픚�ĕ��̂��Ƃ�m�点�A�L���̔픚�Җ���� �f�ڂ̗��������āA�s�ɐ\���������B �@ �@���̐X���̂��Ƃ��C���^�[�l�b�g�Œm�����č��l�̂l�q�D�o���[�����A�h�L�������^���[ ��ނŒǂ��Ă����E�E�E�B�L���Ɏ�ނɍs�����ƂɁA���˔\�͕|���Ȃ��̂��ƕ����ꂽ�B �����������݂̍L����m��Ȃ��A�����J�̐l�X���܂���R����Ǝ��͌��B 2015�N�A���̒��̈�ԎႢ�ĕ��i����17�̊C�R�u�蕺�\�m�[�}�X�E�v���Z�b�g�j�̖ÁE �X�[�U������i56�j���X���Ƌ��ɔ��S�n����500�����ꂽ���ď���픚�����ٓ��� �K�˂��B �����u�ߗ����E���v�Ƃ̐������������A�Ⴂ���C�ȕĕ��������������u�E���Ă͂����Ȃ��v �u���̐l�B���A���̂��߂ɁA������̂�����B�v�u�u�蕺�Ƃ��āA�����E�E�E�v���̓����̂��Ƃ� ��荐����ꂽ�B�X�[�U������̖ڂɂ��܂��E�E�E�B �@ �@�č��ł́u�픚�ĕ��̂��Ƃ��A�R�O�N�ԃi�[�`���Ȃ������̂��B�v �u�s�s���́A���\���Ȃ��B�v�u���������́A�T�U���̃A�����J�l�͐����E�E�E�B�v�ƌ���Ă���B 2015�N8���̔픚���T�ɕĕ�12���̈�l�ł��锌���̂��߂ɎQ�������A�����J�l�� �����t�����u���U�����ɎQ�����A���҂��B�v�����āA�u�i���ɕ��a�������܂��悤�Ɂv �ƋF��B�i���e���A�Y��܂��ƁA�����Ɠ������O�����ɂ����ƃ����t���͌��B�j �i���[�^�[���u�������A���E�ɂ�15.395���̊j�e�����E�E�E�B�v�ƌ�肩����B �@�@2016�N���{�Ƀo���[������A�h�L�������g�^���[�u���U�����v���A�����J�Ŋ��������B �u�X���́A�����i���{�j�Ŕ����Ȃ���A�č��l�̂��߂ɒ����ɂ킽��s�����ꂽ�E�E�E�B �푈�́A��ɂ��Ă͂����Ȃ��B�푈�����������炵�����E�E�E�B�v �u�ȒP�ɓ����͏o�Ȃ��B�v�ƃo���[���A�X�������Ɍ��B �o���[�����u���B�́A������ɍL���̒ɂ܂�����`���˂E�E�E�B�v�Ƃ����B �u���U�����v���A�����J�ŏ�f���ꂽ���̉��ł̃X�^���a�B���O�E�I�x�[�V�����̉f���� �f���o���ꂽ�B �@�@ �@�@2016�N5���A���̌���哝�́E�I�o�}�����A�ɐ��u���T�~�b�g���I���A�}篍L���� �K�₳��A17���Ԃ̉��������ꂽ�B�i���̓��e�́A���ꂼ��ǂ���邩�H�� �i���[�V�������E�E�E�B�j���̌�A���T�̍őO��ɍ���X���̌��֕��݊���A�哝�̂� �u�픚���̂��ƂׂĂ��������A���肪�Ƃ��E�E�E�B�v ��l�͕��i���������B�X���̖ڂɂ͗܂��E�E�E�B �i���̉摜�͐��E�ɕ��f���ꂽ�B�����A�e���r�̃��C�u�Ō��Ă��������A���ɔM�����̂� �������B�j�����āA�哝�̂�52���Ԃ̍L���؍݂̌�A�A���̓r�ɁB �L����K���O���l���A2015�N3�������瑝���Ă���Ƃ̂��Ƃł���B �K�ꂽ�A�����J�l�ւ̃C���^�r���[�ł́u50���̕č��l�́A���������𐳂��������Ǝv���� ���邪�A�E�E�E�v�u�i���ɕ��a�������܂��悤�ɁE�E�E�v �g�m�m�m�h�L�������g2016�u�m��ꂴ��픚�ĕ��`�L���̕�W�͌��`�v�h �u�Ⴋ�č���12���Ƌ��ɁA���{�l�R�O���l�������Ă���v�ƒ��߂�����ꂽ�B �@�@�A�����J�ł́A���̔픚�ĕ��̂��Ƃ́A��㉽�\�N���s��ɂ���Ă������A�����E���{�l ����ӂ߂��Ȃ�����A���̐X���̒����Ԃ̍s�����M�ɂ��A�A�����J�̃}�X�R�~�ɂ��� ���ꂽ�����̃h�L�������g�ł������B 2016-9-1 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�D�x�n�r�g�h�g�`�q�` �@

�L���A�A�����J�Ŏ�ނ��������ђq�q�f�B���N�^�[�́A�X�������N�����ށA�����ׂ����Ƃ� |

�@

�@

|

����ЂƂ育�Ɓ��u

�o�����T�T�N�v�� |

| �@ |

�u���{�Ōܖ{�̎w�ɓ����̌����ҁv�Ƒꓮ�����E���l�V�����ǒ��i�́j���A�u���� �i��Q�T�N�O�j�Ō��ꂽ�u����b�q�t�̏\������i�����\���j���}�����钼�O�ɁA �U�N�Ԃ�ɕĎq�Ɍ������B ��B�ł͂T�O�N�Ɉ�x�̍��J�Ƃ̌̕�A�\��̌ߌ�o�����ߑO���ɑ��߂ė]�T �������đ�ォ��Ďq�܂Ŗ�250�������^�]���A�������Q�肷�邱�Ƃ��ł����B ���Z�O�N���̉ċx�݁A����Â��ȗ������Ƃ���łƗU���Ă��ꂽ����p�Y �i����Ƃ̖���j�N�Ƌ��s�̎R���́u���R���v�Ŏu�ꎁ�Ƃ̂������ł��� ��̌���������Ă�����ƏЉ��A��ꃖ���̂��t�������ƂȂ����B �i�������فu���R���v�͖����Q�W�N�n�ƁA���ł́A�u�\��̂Ƃ�Ȃ��h�E���R���v�� �̂���A�~�V�������K�C�h�Ŗ��N�̂悤�ɏЉ��Ă���B�j �������瑊�k����Y�݂������X���u����b�q����̌��֖K�����B �����ɂ͗삪�����邪�A���Ȃ����ɂ�������悤�Ɍ������Ă���ƌ��ꂽ�B ���ɂ́A�x�@�̌�������̋��͈˗����������Ƃ������������B �ꌩ�A��˂̒j���̂悤�ȕ��i�̎u�ꂳ��́A��X�ɂ��C�y�ɐ��������Ă����������B �i�����D�E�W����i����Ɏ������e�ł������ƋL�����Ă���B�j �u����b�q������A�b���q����ƌĂ�Ŏ���ꂽ���Ƃ��v���o���B���R���ɂ́A�悭���� �N��̌b���q����i�O��ڂ���l�E�����g�����̏]�o�A���݂͎l��ڒ����v�l���j�� ����ꂽ�̂ŁA���܊ԈႦ�ČĂԂ��Ƃ�����������ł���B ���̔��R���̂������ɕ��Ƃ̗������҂̗삪�o��Ƃ������ߎR������A���莛�� ����B���R������E�ɏ�������Ȃ���i�ނƍ���ɕ��莛�̐m���傪����A�����o���� �����Ɓu�����̕���v�̂悤�ɂ���o�����䓰�ɑ�������B �����A�u�ꂳ����R���̉��̕��莛�ɂ��܂���ɍs���̂ňꏏ�ɂƂ��U���������A ���l�ŐΏ�̊K�i��o�߂�Ɓu�����̕���v�̂悤�ɓ˂��o�������ň����߂������� �ƂȂ����B �������Ă���Ɩ钆�̉��h�L�ł��낤���A���o���E�E�E�B�u�o���@�[�v�ƐS�̂Ȃ��ŋ��B ���ڂ��J���Ă����邨���邻�̐��̕�������ƁA��m�����o���������Ă���B �u�����邪�����Ăق����E�E�E�B�v�ƁB �ȑO�Ɂu���Ƃ̗������҂̗삪�o��E�E�E�B�v�ƕ����Ă����̂ŁA��ߎR�̖��̗R���� �����ɂ���̂��Ǝv���Ă������A���́u�ω����܂̑傢�Ȃ鎜�ߐS�v�Ƃ������Ƃ̂悤�ł���B ���R���R��ڋg�����i�́j�̒�E�����v�Y�̂��X�ɊĂ����������܂ɂ��A���ɂ͏��� �̂��߂Ɏu�ꂳ��ɉ�ɗ�����l�������Ƃ��������B �i��t���߂��̊��B�����̓X�g����E�Ȃ��Ђ����h���J�Ƃ���A�\��̂Ƃ�Ȃ����X�Ə� ����A�u���R���v�Ƌ��Ƀ~�V�������K�C�h�Ɍf�ځA�e���r�ł������グ���Ă���B���� �́A���w���Łu���R���v�O�̏���ŋ����������Ă���ꂽ�p���v�������B�j ���̏H�A���̌Z�����É��̑�w�ɍݐЂ��Ă����̂ň��m���Ó��s�ɋ����\�����Ă��� �u�ꎁ�̂�����ɊĂ��������A���ꂩ�獡�N�Œ��x�T�T�N�ɂȂ�B ���̍��̃A���o�����J���Ă݂�ƁA�����L��������܂ꂽ�u�ꂳ��̔����̎ʐ^������B ���Ⴂ�ʐ^�ł���B�u�ꎁ�̋��{������Ă���R���q���ɔN����ƁA�����P�T�Ώ�Ƃ� ���Ƃł������B ��Q�T�N�O�Ɂu���܁A�u��t�ɉ�ɍs���B�v�ƌ����Ă���ꂽ�ꓮ�t�����͋A��ʐl�� �Ȃ�ꂽ�B ���̔N�ɂȂ�ƐF�X�ȕ��Ƃ̏o��A�������ł��A���Ԃ�����������B 2016-8-1 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�D�x�n�r�g�h�g�`�q�` �@

����l�A��������Ǝu����b�q���Ɋ֘A���鎄�̉ߋ��̌f�ڃu���O |

�@

|

����ЂƂ育�Ɓ��u���z�n�O�@���炽�Șf���@�m�`�r�`���P�Q�W�S�m�F�v�� |

| �@ |

���o�V���̌��o�����u���z�n�O�@���炽�Șf���@�m�`�r�`���P�Q�W�S�m�F�v�ƕ� �i2016�N5��11���j����Ă���ƍL����v���E����w���C�����������P��̍��Z ������Ō��ꂽ�B ��R�O���̘b�́A���z�̂悤�Ɏ���M����i�j�Z���Ƃ����f���q������萶���j���� �u�P���v�̘b�肩��n�܂����B �P�����A�M���������R�����g���ʂ������O�i�I�����j���}���邱��ɂȂ�ƁA���M �ƕ��M�̃o�����X������Ĕ��M�����M��啝�ɏ���A�����M�ň��͂����܂�A�Ԃ� ���剻����B�i�ԐF�����j ���z���ɂƂ�ƁA��T�O���N��A�Q�O�O�{�قǂɋ��剻�����ԐF�����ƂȂ�A���̌�� ���M�̖\���͎~�܂炸�A�₪�Ĕ������N�����āA�ԐF�����̊O������������ђ��S�� �i�c�j�݂̂��c��B���̏�Ԃ��u���F��v�ƌĂ�A�����ۂ������Ȏr�A���ꂪ���z�� �Ȃ�̉ʂāE�E�E�B ��́u�����ȁv�u�Ђ��v�̈Ӗ��ŁA�͓��ق́g�킢�h�����̈Ӗ������Ƃ��b���ꂽ �i���z�̔��a����V�O�������B�n���̔��a�̂P�O�X�{�ł���̂ŁA���a�P���S�疜�����A ����͂قڑ��z�ƒn���̋����ł���B�j �����āA �n���S�̂������_�������A���̐��E�ƂȂ苰���Ȃǂ���ł����U�U�O�O���N�O�̘b�A �V���N�O�ɒn���̖�3���{�̎��ʂ����V�́u�V�����c���v���n���Ɉُ�ڋ߂����b�� ����ȏ��f���u�G���X�v���A�Q�O�P�Q�N�P���R�P���ɂR�T�N�Ԃ�ɒn���ɑ�ڋ߁A���̐ڋ� �͂Q�O�T�U�N�ŁA�傫��34�����̂��̘f���́A�����͏Փ˂���\���̘b�ւƑ������B �Ō�� �u���z�n�O�@���炽�Șf���@�m�`�r�`���P�Q�W�S�m�F�v�ƕi�Q�O�P�U�N�T���P�P���j ����Ă���ƍL���E���C���������ꂽ�B �čq��F���ǁi�m�`�r�`�j���P�O�����\�����B �i�u�P�v���[�F���]�����v���Q�O�O�X�N�ɑł��グ��ꂽ�B�j ���z�n�̊O���łP�Q�W�S�̘f����V���Ɋm�F�����Ɣ��\�B�n���̂悤�ɋ��Z�ł� �����Șf���͂X�B�����Ƃ��߂����̂́A�n������11���N�B �i�V���w�̎��_�ł́A���Ȃ�߂������ł���B�j ���̔��\���܂߂āA����܂Ō������Ă���n�O�f���̓g�[�^���łR�Q�O�O�A���̂����� �Ȃǂ����݂��Đ����̑��݂���\���̂���f���͂Q�P�B ���̂����A���M���ׂ��n�O�f���Ƃ��āA �i�P�j ���f���i�g�c189133���j�|�Q�O�P�R�N�V���ɔ����A �@�@�@�U�R���N��A�F�̘f���Ȃ̂Ō������͒n���Ɨގ����Ă���B���ۂ́A �P�O�O�O���̎ܔM�n���ŁA�F�̃V���R���_�����i�K���X�j�̉J���~���Ă���B �i�Q�j �P�v���[452���|�Q�O�P�T�N�V���ɔ��� ���݁A�����n���ɂ����Ƃ����Ă���n�O�f���łP�S�O�O���N��Ɉʒu���� �u��2�̒n�����I�H�v �����́A���̐���̒��߂�b���܂��Ƃ̂��ƂŒ��߂�ꂽ�B �����l�Y�݂̑�����X�H����A�u�ց[�I�v�u�z���g�I�v���̊������R��A���̂ЂƎ����� �ł��Y�݂��Ƃ�Y��鎞�Ԃ��߂��������ƂɊ��ӁH�ł���B�i�����P�U���Q���j �܂����A�����V���͔N�Ɉ�x�̎��[�Ղ�ł���B ��L�́u���f���v�u�P�v���[452���v�������V���̔����ł���̂́A�C�ۓI�ɂ��̊��� �����̂ł��낤���A�����������ɍL�������ɕ������Ǝv���Ă���B �U��̐܂ɁA�����̍D���ȃJ���I�P�ɂƐ��������Ă݂����A����Q���Ԃقǂ����Q�� ���Ȃ��̂Ŏ���ɂƂ̂��ƂƂȂ����B�������鎞�Ԃ��Ȃ����Ɍ�������Ă���̂ł��낤���B ���N�ɗ��ӂ��Ă��������B 2016-7-1�@�@�@�@�@�x�D�x�n�r�g�h�g�`�q�` �o�r�@ �����ƌ����A���̒m�荇���ɁA�����̎��[�Ղ�̓��ɂ������� ���؎O��q����������B ���̓����a�����̃G�b�Z�C�X�g�����s��ƁA���{���s��Ƌ������A ���m���ό���g�A�эL�s�ό���g�B �����ɐ��܂�炿�A�ꎞ���s�i�P�X�V�S�N�j�A���i�P�X�W�Q�N�j�ɋ��� �ڂ��ꊈ�ꂽ���A���N�ĂɋA�����ꂽ�B ����a�����̂��j���H�̓d�b����ꂽ�Ƃ���A��N�͑傫�Ȍ�� ���̂ŋ~�}�Ԃʼn^�ꂽ���Ƃ�ŋ߂܂����@���ꂽ�Ƃ̂��ƂȂǂ� �b����u���́A���̕������ɂ����̂ł��傤���E�E�E�v�Ƙb���ꂽ�B �@

�����u�V�E�y�����L�v�u�y�������̗��v�u�F��Ó��v |

�@

|

����ЂƂ育�Ɓ��u�}�o�ف@�ԍ◣�{�v��ʌ��J�n�܂遟 |

| �@ |

�e���r�u�����܂Ō����Ĉψ���v�i���E��݂���e���r�A���j�j�ŁA�}�o�ځE�ԍ◣�{�� �S�������ʌ��J�Ƙb��ɏ��B �T�V�N�O�ł��낤���A�C�w���s�Ŏԑ����璭�߂����̃��[���b�p���̖�\���̋���� ��ۂ́A�����N���Ɏc���Ă���B �����A�C���^�[�l�b�g�Łu�}�o�فv���������A�ԍ◣�{��ʌ��J�̃y�[�W�ɂ��ǂ蒅�������A �S���̗\�͂��łɏI�����A�������i�P�O�O�O���j�̌��w��I����Ȃ������B ���N�Ă̂P�O���ԂɌ����ʌ��J����ė������A�{�N�S���P�X�����ʔN���J�����Ƃ� ���Ƃł���B ���J�T���ڂ̂Q�R���i�y�j�̌ߌ�A�{�ٓ���̓������́A���łɒ��ߐ��Ă����B ����ŃZ�L�����`�B�[�������A�Ő����~���l�߂�ꂽ�뉀�����E�Ɍ��Ȃ���A �{�قɕ���i�߂��B�i�{�ّO�܂ł̒뉀�͐����Ȃ���ʌ��J�j ���傩��S���[�^�[��̖{�ق܂ł́A�Ώ�݂��~���l�߂��A�Ԋ������ċ��F�� �����ł������ꂽ���փh�A�\�̑O�ɗ������B ����ꂽ�K���X�h�A�[���璆��`���Ă݂����A���̗l�q�͂��������m��Ȃ������B �@

�����̓��j���́A���̂��{�Q��Ȃ̂ŁA���j���̓������Ɋ��҂��Đԍ◣�{��

�}�o�ق̓z�e����������ĂP�O���ʂ̏��Ɉʒu����B

�i�����K�i���琳�ʌ��ւ�Ղށj

���a�̊ԁ@���E�̑傫�ȋ��̏�ƁA�˂��ݐF�̑嗝�ō��ꂽ�g�F�̗��e�� |

||||||||||||||||||||||||

�@

�@

|

����ЂƂ育�Ɓ��͓c�����E����w�����ɂ���u�� |

| �@ |

���J�V���|�W���E���u����C�n�k�ɔ�����g���p���Ôg�̋��Ё`�����{��k�Ђ��� �w�Ԃ��́`�h�v���R���P�R���i���j�ɑ��{�����ۉ�c��ŊJ�Â��ꂽ�B �͓c���������̊�u���u���ɒÔg��������H�v�̌�A�h�V��Y���̎i�� �i�R�[�f�B�l�\�^�\�j�ŁA�p�l���f�B�X�J�b�V�����u�����{��k�Д�Вn����̕� �`���p�����͉̂����`�v���s��ꂽ�B �͓c�����̍u���́A�u���s���̓[�����[�^�[�n�т������A�����ł͓��{�ň�� �댯�ŁA�����ɉ����ɍs���ƌ����闧��ɂȂ��B��ケ���댯�ł���B�v�Ƃ̐��� ����n�܂����B �P�W�T�S�N������C��Ôg�ł́A�s�������v���A������ł͖�1700�ǂ̑D���ł� �グ���A���ږx������ӂ�A����O�ł��̑D�̏�����6������v�����B 1934�N�̎��ˑ䕗�����ł�880�l�̋]���҂��A1950�N�̃W�F�[���䕗�����ł� 220�̋]���҂��o�������A���̌�̍�����ŁA1961�N�̑�ˑ䕗�����ł́A ��l�̎��҂��o���Ȃ������B ����`�̌������A�t���ۂ̉e�����邩��A�W���b�L�Ŏ����グ����悤 �ɂ��Ă���Ƃ̂��Ƃł������B �i���́A��̌��v�悳�ꂽ�܂ɁA�����̉^�A�Ȗ�l�ł�������w�̓���I���� ����A���̂��Ƃ������Ƃ��v���o�����B�j ���ɏ㒬��n���琼�͎��n�тŁA���̔�Q�ɂ��Č��ꂽ�B ���̒n��́A�t�� �����ۂɌ������A�~�}�Ԃ���h�Ԃ��삯���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł��낤�B���� �V�������A�����̋����r��ȑ��Q����B�n���S�A�n���X���Z�����A���̕����� ���N�͂�����ł��낤�B�������A�d�C���r�₦��B �a�̎R�A���m�̒Ôg�͂P�O�����[�^���ɒB����ł��낤���A���˓��C�ɖʂ������� �F�������h�g�����ƂȂ�A�T�`�U���[�^���̒Ôg�ōςނł��낤�B �A���A���˓��C �v���[�g���k���ɂȂ�Εʂł��邪�E�E�E�B �ʏ�̒n�k�́A3�`5�b�������̂ł��邪�A�_�˒W�H��k�Ђ̎���12�b�A����n�k�� �N�����3�������Ƃ̎��ł������B �i���́A�_�˒W�H��k�Ђ̑����A���炶��Ɩ����悤�Ƃ����ɑM�����������悤�Ɍ����A ���܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ��c�h��Ńh�[���Ɖ��������悤�ŁA���̎��̑��͐k�x�S�� ���\���ꂽ�B�j ���h�����H���f���ꌻ��삯����Ȃ����A�����s���Ă��f���Ŋ����ł��Ȃ�����A �����ŏ������鎖���������S�|���邱�ƁE�E�E�B �n���X�̓�����́A�A���ʘH���܂߂� 300�����ȏ゠��A�n���X�A�n���S�̐��v�͂U�g�A�U���ԑ����Ƃ̂��Ƃł���B �i�C�^���A�̃T���}���R�L��ł́A��ɐ����b�݁A�z�e���ɒ��C���������Ă���Ƃ� ���Ƃł���B�j �������g���ł́A�Z����Ɋւ���[���|�X�^�[���f�����Ă���B �u�����A������ �[�ւ����Ȃ���E�E�E�v�ƁA��P���Ԃ̍u������߂�����ꂽ�B �@

�����Ẵp�l���f�B�X�J�b�V�����́A�h�V��Y���̎i��i�R�[�f�B�l�\�^�\�j�ŁA�p�l���X�g�́A |

�@

|

����ЂƂ育�Ɓ��u�^�c�K���Ƒ��̐w�`���̓`���̉R�E���`�v |

| �@ |

�m�g�j�E��̓h���}�u�^�c�ہv���A��ύD���Ȋ���o���̂悤�ł���B �P��30���ɋL�O�u���u�^�c�K���Ƒ��̐w�`���̓`���̉R�E���`�v���@��������B �^�c�K���ƌ����A���~�̐w�ő���̓쓌�i���s�V������j�Ɂu�^�c�ہv���� �o�������A�삩��N�U���Ă�������ƍN�R�����ނ����b�A���������b�������� ������B �ƍN�́A�a�r�����Ƃ��āA����̊O�x�߂����A�^�c�ۂ������� �̂́A������S�O�Q�N�O�ł���B���̗��N�̉Ă̐w�ŁA�^�c�K���͓���ƍN�{�w�� �ˌ����邪���ƈ���̂Ƃ���Ŗ��𗎂Ƃ��������ł���B �^�c�ۂ䂩��̒n�A���E�������Z�A�^�c�R���w�Z�̍Z�͂́A�^�c�Ƃ̉Ɩ�u�Z���K�v ����������Ă���ƁA�^�c�R���w�Z�̑��Ɛ��ł���Ɠ����b���B�܂��A�o��u�^�c�ہv �̐Ւn�Ƃ��`������u�O���_�Ёv�̋����ɂ́A�K���̓����������A��������K�����@���� �Ƃ����锲���������邻���ł���B �܂��A�������Z�̓���S���[�^�[�̂Ƃ���ɁA�m���V�c�̍��Â̋{�Ղ̔肪�������� ��Z�E�{�����Í��Z������A�^�c�R�E�G���U���������������B �V���������i�i�q�V�����w�̐��k�j�ɒ��P�R�Ƃ����������u�H������B��U�O�N�O�A���� ���w���̍��A���ی�Ɏ��ܗV���Ƃ��v���o�����B���̍��A���邩�炱�̒��P�R�� ���������@���Ă���ƕ��������Ƃ�����B���̒n�œ~�̐w�ł͉ƍN���A�Ă̐w�ł� �K�����z�w���A�킢���J��L����ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B �܂��A���P�R����k���S���[�^�[�Ɉʒu��������i�₷���j�_�ЂŐ킢��ꂽ�K���� �ł����ꂽ�Ɠ`�����Ă���B�Δ�Ƒ������Ă��A�K���Ō�ɂ����ꂩ�������Ƃ���� �u���Ȃ����v�i�Q��ځj���c���Ă��邻���ł���B �����̂���肠����̘b�́A���l�Łu�^�c�ہv�ɋ�������l�̒m���ł��낤���B �{�N�P���R�O���̃��[�^���[�E�f�[�i�z�e���E�j���[�I�[�^�j���j�ɂ����āA����V��t �ْ��E�k�쉛�����u���e�[�}�u�^�c�K���Ƒ��̐w�`���̓`���̉R�E���`�v�g���̐w�� ��Ɠ`���ɕ�܂�Ă���h��M�����ꂽ�B 1�j ����ƍN�͑��Ă̐w�łȂ��Ȃ����̂��H 2�j �^�c�K���͑��Ă̐w������������̂��H �Ƃ������e�ŁA�����̎���������p����Đ������ꂽ�B 1�j ����ƍN�͑��Ă̐w�łȂ��Ȃ����̂��H ��s�̓�@���ɂ��铿��ƍN�̕� ����敽�쓌�ɂ����K���n������Ƃ���u����̒n���v�`�� ����敽��{���̑S���i�����j�����J����u��n���v �C���r�́u�Зt�̈��v�`�� �����s�|���́u������M�v�B����Ƃɓ`�����铿��Ƃ���̔q�̕i�B �����̗אڒn�E�T��Ő��܂�A���ݕ���ɍݏZ���鎄�́A�S���i�����j������� ���Ƃ͏����m���Ă������A��L�̑����̂��Ƃ͒m��Ȃ������̂ŁA��ϋ����������ă��� �������B���ɁA�ƍN���x�e���Ƃ�����K���n�����Ɏd�|����ꂽ�n������낭�Ƃ�A ���̂��n������̎S��������܂Ŕ�b�A��K���̉��ɉB�ꂽ�ƍN�̔n�� �K���̔n�ɉ����Ė������߂ɍK���Ɍ�����A�������w���̂���V�C���r �i���E��ՒZ��Ձj�́i�Зt�̈��j�̒��ɉƍN���B��ē�ꂽ�b�A�C���r��菭�� ���̒|����߂��̉���Ƃ��M�ɓ������݁A��������M�ɏ���ĕ��������b�Ȃ� ��ϋ������鐔�X�̘b�����Ƃ��ł����B �@

2�j �^�c�K���͑��Ă̐w������������̂��H

�@�@�@�@�@�@

�I���ɑ���̍��̎}���܂ꂽ�������ō���������ƌ��l�A���͐�シ�ׂ� |

�@

|

����ЂƂ育�Ɓ��u

�g���R�Ƌ��{���i�a�̎R���j�̗F�D�v�� |

| �@ |

�y�j���̒��A�P�O�`�����l���i�ǔ��e���r�j�œ��{�E�g���R����f��u�C��1890�v�̘b�肪��� �グ��ꂽ�B ���{�̖��ʎ��H�̎������A�g���R���{����́u���{�ł����b�ɂȂ����ۂ̈�Ô�̐����� ���Ă��������B�v�Ƃ̎莆�ɑ��A�n���E���{����u��Ô�́A���\�ł��B�S���Ȃ������X�ւ� ��t�ɁE�E�E�v�̎莆���Ƃ̂��ƁA����́A�P�Q�T�N�O�̘b�ł���B �P�X�W�T�N�C�����E�C���N�푈�̐܂ɁA�t�Z�C���哝�̂��u�S�W���Ԍ�ɃC���N�̏����ԊO���� ��s�@�́A�F�ł����Ƃ��B�v�Ɛ錾�����B ���܂��܁A���{����C���N�ɊC�O�o������Ă��������A�E�o�ׂ̈̍q�����߂邪��ɓ��� ���A���{�̋~���@�����Ȃ������B �u���̎��A���{���猩�����ꂽ�Ǝv�����B�v�ƔM�������Ō��ꂽ�B �Ƃ��낪�A�g���R���{�́A�U�O�O���̃g���R�l�̋~�o���ŗD��I�ɓ��{�l�Q�P�U�����~��@�� �̂��ė��������B ���̋@���ŁA�@������u�g���R�ցA�悤�����I�v�Ƃ̃A�i�E���X�����ꂽ�B �u����ŁA����ƃC���N���E�o�ł����I�B�v�Ɗ����̂��܂�A�܂��o�Ă����ƌ���Ă����B �@�u�Ȃ��A���{�l�����������D��I�ɏ����Ă����������̂��́A���̎��킩��Ȃ��������A ����A���{���ƃg���R�̗F��̘b�����ɂ��ė����ł����B�Ȃ�Ƃ��ꂪ�A95�N��ɕĂ��� ���Ǝv���ƁE�E�E�B�v �R�����e�[�^�[�́A�~��@�����{����Ȃ��s���Ȃ������Ƃ̘b��ɐG���ꂽ�B �u���q���́A�@����s���Ȃ������B���ԋ@���A�댯�ȂƂ���ɍs�������Ȃ��Ƒg���̋��� �v�]�ŁE�E�E�v�Ɛ�������Ă����B ���D�ō�Ƃ̃R�����e�[�^�[���܂��݂Ȃ���u�����m��Ȃ���������ǁA���{���ƃg���R�́A ��ϗǂ��W�Ȃ�ł��ˁB�v�ƃR�����g����Ă����B ���A�u���̂悤�ȗF��A���E���ɂ����ƍL��������ł��ˁI�B�v�Ɩ^��w�������R�����g���� �Ă����B �h�r���Ő��E��k�������鍡�A�܂����������ł���B �@�Q�O�P�R�N�t�A�u���Y��v�ŗL���Ȃ��̋��{���Ɉ����u�����v�i�����E2014�N12�����v�j�ƉƓ� �Ƃ̍P��̂P���Q���̗��s�A�Ō�̃h���C�u�ł������B �@

���̍ہA���R�g���R�R�͋~��̋L�O�فi2013�N4���j�ɖK��邱�ƂƂȂ�A���̗��j�Ɋ�������

�u����23�N�i1890�N�j9��16���A�I�X�}���g���R�ŏ��̎g�ߒc���悹�A�G���g�D�[���������A |

�@

|

����ЂƂ育�Ɓ��u

�����̈�ÃC�m�x�[�V���� |

| �@ |

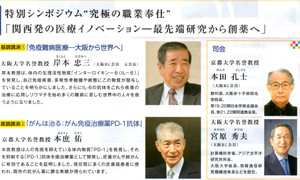

���ۃ��[�^���[��Q�U�U�O�n����ɂ����āA���ʃV���|�W���E���g���ɂ̐E�ƕ�d�h �u�����̈�ÃC�m�x�[�V�����[�Ő�[��������n��ցv���A��N����㍑�ۉ�c��� �����ĊJ�Â��ꂽ�B ��u��1�|�u�Ɖu��a���Á\��₩�琢�E�ցv �ݖ{���O�E����w���_�����A������w���� ��u��2�|�u����͎���G����Ɖu���Ö�PD-1�R�́v �{���@�C�i�ق�@�������j�E���s��w���_���� �i��́A�{���G�v�i���ʐM�H�w�j�E����w���_�����A������w�����A�A�W�A�����m �����������A�O���ʐM�����@�\�������Ɩ{�c�E�m�i��Ȉ�j�E���s��w���_�����A ���ԏ\���a�@���_��@���̂���l�ŁA�r�b�O�ȍu���҂Ǝi��҂ł̂P���ԂR�O���� �V���|�W���E���ł������B �i�����z�z���ꂽ�p���t���b�g���@�j ��u��1�|�u�Ɖu��a���Á\��₩�琢�E�ցv �ݖ{�����́A�̓��̐����������� �u�C���^�[���C�L�[���[6�iIL-6�j�v�������A���ȖƉu�����A�������������a�Ԃɂ��̕����� �֗^���Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B�����IL-6�̍R�̂������̎����̎��Âɉ��p���A �����E�}�`���n�ߑ����̓�a�ɋꂵ�ސ��E���̐l�X��������悤�ɂȂ�܂����B ��u��2�|�u����͎���G����Ɖu���Ö�PD-1�R�́v �{�������͐l�̖Ɖu��}���Ă��� �̓������u�o�c-1�v�����A�����}������u�o�c-1�v�R�̊����Ö�Ƃ��ĊJ�����A�畆���� �x���ɗL���ł��邱�Ƃ��ؖ����܂����B���݂��łɑ����̔畆�����҂Ɏg���A�����̍R �����ɏ�����т������Ă��܂��B  ���悢��A�{�������̎i��ɂ��A�ݖ{�����u�Ɖu��a���Á\��₩�琢�E�ցv�̍u���� �n�܂����B�����̉摜���쒀����A�w����Ǝv����p���̃f�[�^�[�Ȃǂ̉f���������� ���ꂽ�B�C�O�Ń����E�}�`�ɔY�ސl�X�ւ̎��ÂɌg��������̎ʐ^���������A���l�� �������������ȁH�b�Ԃ�ł������B �r�㍑�̐l�X�Ɂu�l����Ă�B�v�u�����c���B�v�u�m�[�x�� �܂́A�P�s�ł��邪�E�E�E�B�v �@ �����Ė{�c�����̎i��ɂ��A�{�������u����͎���G����Ɖu���Ö�PD-1�R�́v�̍u�� ���n�܂�A�������Ƃ�邭�炢�̃X�s�[�h�őf�l�ɂ��킩��₷�����ꂽ�B �i�m�[�x���܂ɍł� �߂�����l�ƁA�i��҂���Љ�������B�j ���Ɛ鍐���ꂽ��A�O�Ȏ�p�����ː����Á�����̗��ꂪ��ʓI�ł���B �ȑO�A�Ɖu�זE �Ö@�̊ێR���N�`�����������B �Ɖu�͂̈Ⴂ�ɂ��a�C�Ǝ��Âɂ��� �P�|���R���Ö@�@�Q�|�Ɖu�זE�������Ö@ �@3�|�C���^�[�t�F�������̖Ɖu�������Ö@ 4�|�u���[�L�}���@�i�����Ԃ̉^�]�E�u���[�L�� �A�N�Z�����p�̗�Ő����j �u�o�c�|1�v�́A���ȖƉu�Ɋ��e�i�u���[�L���j��S�����q�ŁA�J�� �Ɖu�Ö@�i�}�����ށj�ƈႤ�B �Ȃ��Ɖu�Ö@�`�F�b�N�|�C���g���Â͒��������̂��B �]���͓���̃^�[�Q�b�g�ł��������A �uPD1�v�́A�����ł���B ����̉ۑ�́A ������p��� ����Ô�̖��\�Q,�R�T�Ԏ��ÂłR�`�U�����@���͔��f �������ň�Ă�������w�ɕK�v �Ō�ɁA����l�Ƃ���b�����ɂ́A�J���ɉ��\�N�������邽�߁A�����̊�ƉƂ̊F���� �ɂ́A���ǂ���������������ł��낤���A���ꂪ��b�����ł���Ɛ����ꂽ�B ���A���ȏ� �̗\�Z�ߌ���łȂ����猵�����ɂ���̂ŁA�o�ϊE�̊F�l�ɂ����͊肢�����Ƃ��� ��ꂽ�B �u�����ɖ𗧂��̂́A�����ɖ𗧂��Ȃ��Ȃ�v�Ɗݖ{�����B �u��w�ɂ͎��O�̋����Ȃ��A�A�����J�ł́A�t�A���h�������Ă���B�v �u�������W�܂�̊F����̂��A������ō����Ă�����F����ɂ����͊肢�����B�v�� ���߂������A���̊F����̏������������B �n�߂́A����b�Ǝv���ĕ����Ă������A��ϓ��e�̂���킩��₷�������̃V���|�W���|�� �ł������B ���ŔY��ł��铖�Ж����̂x�N�i��w�������j�ɁA���̓��e��`���悤�Ǝv���A�N���̂Q�U�� ����Ɍ��������B�i��N�A�̑����̎�p��4�x�s���j �u����́u�o�c1�v�̘b������ƁA���͔ނ����݂��̓�������Ă���Ƃ̂��Ƃł������B ����� ���̐��l�́A���\�P�ʂł��邪�A�f�@�s�����ɏ��A���݂͂U�O�����}�����Ă���Ƃ̂��Ƃ� �������B�{���Ȃ�A���łɓ��@�̐��l�ł��邪�A�Q�Ă������Ȃɋ�ɂłȂ��̂Ŏ��� �×{���A�S����̕����s�v�c���ƌ����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B �������A���݂͕ی������� �Ȃ��̂Ŏ��Ô��ςł��邪�A���{�ł��߁X�x����Ȃǂɏ��F�����ꂻ���ł���Ɠ`�����B �i�Q�O�P�T�N�@�A�����J�@�����g�X�@�x���Ö@���F�j 4�O���N�O�u�t���̓��́v�ɁA���疜�~�i�N�ԁj���������B�������A��e�����͂��鍠�ɂ͓�a �Ɏw�肳��ی��K�p�ɂȂ������Ƃ��v�������A���́uPD1�v���A�����҂ɕی��K�p�ɂȂ�̂� ���Ԃ̖��ł͂Ȃ����낤���Ƙb�����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2016-2-1 �@�@�@�@ �x�D�x�n�r�g�h�g�`�q�` 2015-2-9���������ɂ��������̖�A�x�N�������B�Ј��ꓯ�Ō�ʖ�ɊĂ��������ƁA ������u�P��������Ђ̎В�����̑��q����ƈꏏ�ɁA�d�����ł���Ɛ\���Ă��܂��� �̂ɁE�E�E�B�v�Ɨ܂��݂Ȃ�����ꂽ�B�����A��w�̓����ł�����ނɁA�������N�ꏏ�� �撣���Ăق����������ƁA���̊ԂɎႫ�o�c�҂̗���F�X�w�����Ă��炨���Ǝv���Ă�������� �c�O�ł���E�E�E�B�S�Q����Q�O�N�Ԃ̎s��c�������ŋc�����o���A�P�Q���̑��V�ł́A�}�h�� ��킸�����̋c������̒��d����I���ꂽ�B���̑��q�̑�w�̐��N��y�ł����鑧�q���� ���A����w�����̂��Ƃ�����A����ǂ̋��Ԃ��ڂ��������B���炩�ɂ��x�݉������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2016-2-12 �@ �O�N�̒n����͟N��悵�����A�O�X�N�͋���iPS�זE�����������E�R���L�틳���̗\�� �ł��������A�m�[�x����܂ׂ̈ɕ������E�ˈ�c�~�狳���ɋ}篕ύX���ꂽ�B ����̒n����̍u����̃u���O�f�ڂ́A�R��ڂɂȂ�B �ȑO�A�i��̋{�����_�������� ��N�̊ݖ{���_�����͋C�����ȕ��ƍ��Z�̓�����ŕ����Ă����悤�ɁA���̕��͋C�� ���ڊ����邱�Ƃ��ł����B �� �����A�����Ȃ��炠��Ăă����������̂ŁA�������w�E��������������������e�͊肢�܂��B �J���p���E���l��w��w�@�����̌������̃h�A�[�Ɍf�����Ă���B���E�ŏ��߂�iPS�זE�� �p���ăq�g�̊̑��@�\���������u���̓I�ȍ\���v�����u�~�j�̑��v���ʐ��Y�ł���B��̃q�g�� ���퐻���V�X�e���E�E�E�E�B �u�~�j�̑��v�́A����s���̈ڐA�ɑ���V���ȁE�E�E. ���́A�������b�g�̒i�K�ł��邪�A���ɂ������ꂽ�̑��Ɂg�~�j�̑��h�����Ǔ����Âɂ�著�� ���ނ��Ƃɂ��90���̐�����������Ă��邻���ł���B ����A�l�̎������n�߂邻���ł���B �i�s�a�r�u���̔�+�v1��24���������j |

�@

|

����ЂƂ育�Ɓ��u

���o�c�S�搶�Ɓw�_��Ǝ��x�v�� |

| �@ |

���o�c�S�搶�̏m�Ɍ���x�A���s�ɒʂ��m�l�E�j��������B ���̂j������A��d�c�̂Ŗ�R�O���̑�b���s��ꂽ�B ��b�v�|�@�@ �u�_��Ǝ��v�@�����́A�u�_��Ǝ��v�Ƃ�����ő�b�������Ă��������܂��B��10�N�O����A ����1�s�̃p�i�\�j�b�N�̗�R�����ق̍u�`���ŕ������Ă��������Ă���܂��B �u�t�͈ɗ^�c�S�搶�ŁA���N��101�ɂȂ��܂��B �ȒP�ɐ搶�̂��Љ�������Ă��������܂��B �@�吳5�N�A���m�����܂�B�w��������������Đ搶�Ɏt���B���a15�N���N�̊w�m �L���Ђ��B21�N�����v�z��������ݗ��B44�N���c�@�l���l���w���C���ݗ��A62�N �_�ꕁ�y���ݗ�����Ă��܂��B�p�i�\�j�b�N�ł͎Ј�����̈�Ƃ��āA������Ă� ���܂��B���́u�����_��v�̖{�͐搶�̎��M�̏��Ђł��B 10�N���O����ł����A�_����w��ł���̂ł����A���̊Ԃ����Ȃ��Ƃ�����܂����B ���̈��o�c�搶�̘b�̒��ɂ�����܂������A�w��ł���^�C�~���O�ŁA�_���1��1�߂� ����������Ŏ����ɑi�������Ă��܂��B1�N�̒��߂������1�N�Ԃ̊��z���������ƂɂȂ��� ���܂��B �@�u���̑I�_��̈��v(�Q�O�O�W�N�j �u�畣�A�m��₤�B�q�i���j�H�i�̂��܁j�킭�A�Ȃɍ������X�i�ꂢ�j�ɕ����m�ƈׂ��B����� �ɍ��i���j�����X�ɕ��i�����j��A�V���m�ɟd(��)���B�m���ׂ��͌ȂɗR�i��j��B���i�������j ���Đl�ɗR����B�v �j���̊��z�� �g�@�畣�����̋����ɂ������āA���̎��H�ɂ��Đq�˂Ă���B���̓����́C��ɊO�ꂽ ���Ƃ́A���Ȃ��悤�ɂ��A�����Ȃ��悤�ɂ��A����Ȃ��悤�ɂ��A�s��Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��� �����Ă���B����A�����U��Ԃ�A��ɗ����߂邻�̂��Ƃ��m�ł���Ƃ̋����ł���܂��B �E�E�E�E�E�������A�}�l�́A�u�����_��v�́u���l�͓V����m�炸���Ĉi�����j�ꂸ�A��l�� �(��)��A���l�̌�������v���̌��t�̂Ƃ���A���Ƃ̒��q�̂����Ƃ��́A�����̎��͂� ����ƉߐM���A�l�̒������������˂��i��ł��܂��B�܂�������m��Ȃ������̂ł���B �E�E�E�E�E����̋��Z�A�o�ς̗��͎��܂�Ƃ����m�炸�A�����r��Ă��܂��B�����Ǝ��܂�� �҂̂��A���ɑł��ďo��̂�����Ƃ���ł��ˁB�����̓V�����������莩�o���āA���� �����肽�����̂ł��B�h �g���[�}���V���b�N�ŋꂵ��ł��鎞�́A���ׂĂ�ے�I�ɍl���Ă��܂��܂��B �l�̐S�̎����悤�́A���̏�A���̂Ƃ��ő傫���ς���Ă������̂ł��B �_����w�Ԃ��Ƃɂ���āA�������g�̎����Ԃ�Ȃ��悤�ɁA�Â��ɍl���鎞�Ԃ���� ����A������w��ł��������Ǝv���܂��B�h �ƒ��߂������A��������30���ł������B ���A�ꎞ�͎���20���ɗ������݁A�Ј����������Ƃ������������ł����A���ł� ����ォ��傫�ȍH�ƒc�n�Ő���Ɋ���Ă���悤�ł���B ���������ԂɁA�F�X�ȏ�ʂɑ������Ă����B�����Ȃ鎞���A����Ă��A������߂��ɐ���t �w�͂���A�K����^���J����Ɗm�M���Ă���B ���Ђ��{�N�R���ɑn��8�O���N�A��Аݗ�70�N���}����B �P�Q�N�O�̐V�N���o�̑O���i�P���S���j�ɓ����В��ł��������i�Q��ځ\�������U�O�j�ƁA �ꖱ�i��|�����T�U�j�ƂŁu���Ђ��A���ꂩ��ǂ����Ă����̂��B�v�Ƙb���������B �i���̂ЂƂ葧�q�́A���Ⴂ�̐E�ƂɏA���Ă���̂Ōp���̌����݂��Ȃ����Ƃ���j ���̎��A�ꖱ�͎Ј��̂��Ƃ��l���A�����Ă����Ƃ̌��ӂ������B �����ĂT�N��A����6�T�ő�\�҂�ꖱ�i��j�ƌ�サ�Ď������ƂȂ����B �ΊO�I�Ȋւ���100�p�[�Z���g����̂łȂ��A�����c���ĂT�N���70�őޔC����Ƃ��� ���Ƃň����p�����B �������A��72�ɂȂ��������A���������ꏏ�ɂƂ������ƂŖ����o�Ђ��Ă���B �i�����̂����莞�Ԃɂ����āA�����]�T��������Ă���B�j �V�N�̖��邢�j���[�X�Ƃ��ẮA�{�N1�����A4�N�ԋ��������������В��̑��q�i���j�� �u��c������̈ӎv�d���A������Ђ�w�����Ă����B�v�Ƃ̂��Ƃœ��Ђ̉^�тƂȂ����B ���Ⴂ�̐��E����̂��̐V���Ј��Ɂu�̏�ɂ��R�N�v�̌��ʂ�w�����Ă������ƂɂȂ� �����ł���B ���Ɖ��N�����H�A�܂��܂��A�{�P���Ȃ��l�������������ł���I�I�B 2016-1-1 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�D�x�n�r�g�h�g�`�q�` �����̂���b �P�|�j���́A�Ɠ��̕��e�̋����q�Ƃ̂��Ƃł���B �Q�|�������u�v�m�v�V�N���i1�����j�̘_�ꕁ�y�� �@�@�w�āE���o�c�S�搶[�����̌��t]��� �u�����u�����Ƃɂ���Ă����炳��鉏���Ƃ����܂��B�����͎�����A�������� ���ʂ�����̂ł��v �������̐l���Łu�_��v�̊ւ�肩��A�������Đ搶�A�Q�T�O�O�N�O�̍E�q���n�̑�V�V�� �����E�E�����搶�A��V�X�㒄���E�E�����搶�Ƃ̊ւ�����L���t�ŕ\����Ă���B �@

�䂪�Ƃ̖��邢�j���[�X |

�@

|

�@ |

| �@ | �@ |